BLOG

10.262025

原爆地上起爆説を考えてみた

いろんな理由で、長崎、熊本、そして広島と、知りたいことがあって訪ねてきました。

広島や長崎、それぞれの原爆資料館もおもむきの違いを知ると、土地柄の違いなのか…とも思います。

また資料館が時間とともに展示を変えていますので、そのチェックにもたびたび訪れることの意義を感じます。

また、ウクライナのチェルノブイリ博物館との違いも又ありますね。

(実際にチェルノブイリ原発事故の現場からひろってきた、工具などを誰でも触れるように展示していましたので、2000年当時の展示室の空間線量は高めでした)

今回は、長崎の爆心地近くの宿をとり、朝から周辺を少し歩き回ってみました。

「母と暮らせば」(映画)の、長崎大学を通り過ぎ。

ここは爆心地から500~600メートルです。

ここの学生が壊滅状態。

結構、離れてるように感じるのに、爆風と放射線で、多くの医学生たちが、亡くなったと。

胸を痛めつつ300~400メートル歩くと、山王神社があります。

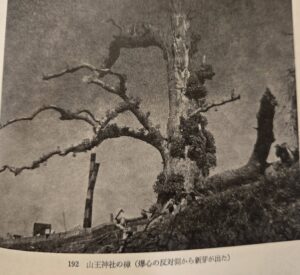

ここでの被ばく遺構は二つあります。

ひとつは二本の樟です。

あたり一面、焼け野原になったのに、こんな立派な巨木が残ったのか?

このあたり一帯も、ほぼ家族そのものが全滅したような被害地域だったそうです。

「出展 仁科記念財団編纂

「原子爆弾~広島長崎の写真と記録」より

80年という時間をかけて樟が、生き抜いてる姿を見ると、これがほんとうの自然治癒力。ほんとうの復興なんだよなと思いました。

満身創痍であることがよくわかります。

そこから歩いて30秒もないところに、有名な一本柱の鳥居があります。

この鳥居の左側は、爆風を受けてふきとんでしまったけれど、右側が残ったというのは、爆心地から並行だったから、と言われています。

(実はもう一つ、平行な向きにたっていた鳥居が残っていたけれど交通事故でぶつかり倒れてしまったと)

当時、爆心地をどのように考えていたのか。

「出展 仁科記念財団編纂

「原子爆弾~広島長崎の写真と記録」より

「俯瞰地図上に爆発店を示す。影から延長した線は、刑務所の南側、松山町の道路交差点の東方の地点で交る。このもとテニスコートと言われる空地に爆心が求められた。

誤差は半径20m程度である。爆発店は、三菱平気の煙突の梯子の影、医大病院の庇(ひさし)の影、三菱製鋼研究課建物への鉄梯子の影から求めた。

高度はそれぞれ502m、485m、444m。その平均値から490mプラスマイナス25mと決定した。」

さて、仁科博士の名前をもってくると、異論はすべて、否定されてしまうに値するのか?

こうして80年経過してしまうと、初期の調査が怪しいと思えば、怪しくないんだと証明することも難しいように思います。

ちまたでは南京大虐殺などなかったんだ、と言い張れば、南京で無辜の民を一人も虐殺していないかのように言えてしまうのと同じですから。

しかし…

「死の同心円」(秋月辰一郎著)を読めば、やはり、爆心地は、当初想定された場所に近いのではないかと歩いてみて感じました。

以前に長崎を訪れたときに、原爆資料館で説明があったのですが、長崎市内はすり鉢の地形で、爆心地から山の上まで、ぶわっと広がり、そしていったんまたそれが中心地のほうに収束され、それからまた、ぶわっと広かった。

二回の爆風があったのだと。

もうそれは25年前以上に観たものですが。

このたびの見学ではその映像がありませんでした。

なぜ、地上起爆説なるものが出てくるのか…。

ひとつは、広島長崎どちらも、空襲警報がでなかった…という謎がありますよね。

不思議だなあと思います。

当時の状況を考えて、大本営が知ってて投下させたのでは?

と疑惑がわくのも、当然かと。

そのようなことは、一般人にはとうてい知り得ないことです。

そもそも、当時の大本営は、国民が最後の一人まで闘えと言ってたような人たちでした。

のちに被ばく者に対しての残酷な政治対応を考えると

彼らは、地上起爆もやりかねんとすら疑惑を招いてしまったのか。

まずは、被害者の認定制度なる、支配者による支配が、信じられないくらい残酷な制度であります。

いつもそこにもどります。

あの原爆のアツアツの死の灰の中をさまよって、あなたは被ばくしてない、など決め打ちできるシステムそのものが

哲学的にも科学的にも、道徳的にも倫理的にも、

人間性がないにつきます。

これは、長崎原爆資料館で、展示されていた原爆の模型ですが。

ここの二か所にアンテナがあって、信号を送って、起爆させた…とガイドさんが話していました。

もちろん、このような話をうのみにしていいかどうかわかりません(笑)

爆が爆風と反対方向から芽吹き、大木になってるその木の中には大きな穴があいていて、石ころがたくさん入っていたそうです。

確かにそれは爆心地から並行…といえば並行だったのかもしれません。

人間さまの小細工など、通じない世界ってあるものです。